「やきとり」なのに豚肉?北海道の食文化に触れる

北海道を訪れた際、「やきとり」の看板を掲げるお店で豚肉の串焼きが提供されることに驚いた経験はないでしょうか。

私は函館で生まれ育った人間なので、子供の頃は「やきとり」が豚肉であることに何の疑問も抱きませんでした。(なんなら小学校時代のある時期まで「これが鶏肉なんだ」とすら思っていましたが、それは少数派かもしれません。)

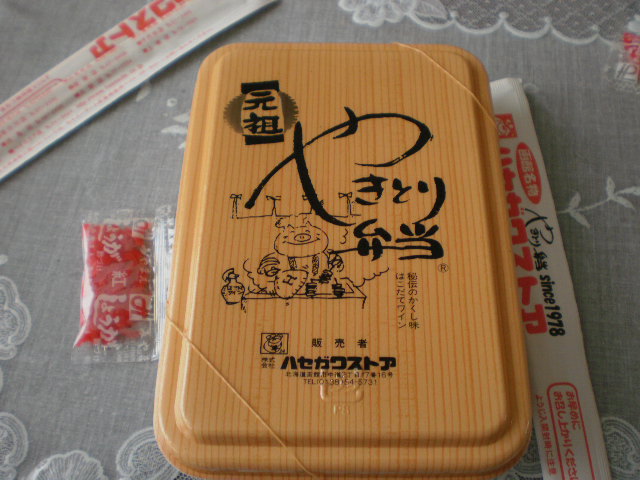

なにしろ函館市民のソウルフードであるハセガワストアの「やきとり弁当」だって豚肉ですからね。当時は疑問に思うことなんてありませんでした。

しかし改めて考えてみると、これって不思議なことですよね。なぜ豚肉の串焼きが「やきとり」と呼ばれているのでしょうか?

どうしても気になったので、北海道の「豚肉やきとり」の由来について調査してみました。

「やきとり」名称のルーツ:焼き鳥の起源と変遷

まず考えなければならないのは、「やきとり」とはどういう料理なのかということです。

私達が普段イメージするものとなにか違うのか、名称のルーツを調べてみました。

「やきとり」という名称の由来

「やきとり」という名称は、文字通り「鳥を焼いたもの」を意味しています。

しかし、その起源は、私たちが一般的にイメージする鶏肉を焼いたものではありませんでした。

「やきとり」のルーツは、もっと古い時代に遡ります。

焼き鳥の原型:野鳥を焼く食文化

「やきとり」の原型は、平安時代にまで遡ると言われています。

当時の貴族や武士の間では、鴨や雉などの野鳥を焼いて食べる習慣がありました。これらの野鳥は、貴重なタンパク源として重宝されていたのだそうです。

そして江戸時代に入ると、庶民の間でも鳥肉を食べる文化が広まり始めます。

しかし、当時はまだ鶏肉は高級食材であり、一般の人々が気軽に口にできるものではありませんでした。

そのため、スズメやウズラなどの小鳥を串に刺して焼いたものが、「やきとり」として親しまれていたのだそうです。

これらの小鳥は、比較的容易に手に入れることができたため、庶民の食卓を彩る一品として定着しました。

江戸時代の変化:鶏肉食の普及とモツ焼きの登場

江戸時代後期になると、養鶏技術の向上により、鶏肉の生産量が増加します。これにより、鶏肉が比較的安価に入手できるようになり、庶民の間でも鶏肉を食べる文化が徐々に広まっていきました。

しかし、当時はまだ鶏肉全体を焼いて食べるのではなく、内臓(モツ)を串焼きにして食べるのが一般的だったのだそうです。内臓は、比較的安価に入手できたため、庶民にとっては貴重なタンパク源だったわけですね。

このモツ焼きが、現在の「やきとり」の原型の一つなのだとか。

「やきとり」という名称は、これらの歴史的な背景を経て、様々な鳥肉や内臓を串焼きにした料理を指す言葉として定着していったようです。

つまり、時代とともに野鳥から小鳥や鶏、内蔵などへと食材が変化しても、「串に刺して焼く」というスタイルが共通すればそれは「やきとり」だ、ということなのですね。

「串にさして焼けばやきとり」という感覚は、個人的にしっくりきます。

北海道における豚肉やきとりの誕生

北海道で「やきとり」といえば豚肉を指すようになった背景には、北海道ならではの歴史と食文化が深く関係しています。特に明治時代以降の北海道の開拓の歴史とです。

北海道の歴史と食文化

北海道は、日本の他の地域とは異なる独自の歴史を歩んできました。

明治時代に入り、本格的な開拓が始まるまで、北海道は豊かな自然が広がる土地でした。

そして開拓が始まると、多くの人々が本州から移住し、新たな生活をスタートさせます。厳しい寒さの中、開拓者たちは食料の確保に苦労しました。

そのような状況下で、比較的飼育が容易な豚が重要な食料源として注目されるようになります。

豚肉が普及した背景:養豚の奨励と入手しやすさ

明治政府は、北海道の開拓を進める上で、食料の安定供給を重要な課題としていました。そのため、道内各地で養豚が奨励され、豚肉の生産が拡大していきます。

特に、室蘭市では、軍需用の革の材料として豚の飼育が盛んに行われました。

その結果、豚肉が比較的安価で手に入りやすくなり、開拓者たちの食卓に欠かせない食材となっていったのです。

一方、鶏肉は、当時まだ生産量が少なく、高価な食材でした。そのため、庶民が気軽に口にできるものではありませんでした。

このような状況が、北海道で鶏肉の代わりに豚肉を使った「やきとり」が生まれた大きな要因の一つなのだそうです。

入手しやすい豚肉を使って「やきとり(=串焼き)」を作るのが定着する中で、「やきとり」という名称だけが残ったわけです。似たような名称の変化はいつの時代も起こってますよね。

独自の「やきとり」文化の形成

北海道では、豚肉が手軽に入手できる食材であったことに加え、開拓者たちが本州から持ち込んだ食文化と融合することで、独自の「やきとり」文化が形成されていきました。

本州の串焼きの文化と、北海道の食文化が融合した結果、豚肉を使った串焼きが「やきとり」として定着したのです。

北海道の「やきとり」は、単なる代用品ではなく、北海道の歴史と風土に根ざした独自の食文化として発展してきたわけですね。

まとめ

歴史的な経緯から、「やきとり」は「串に刺して焼く」スタイルを意味するようになった。そして豚肉が入手しやすかった北海道の歴史的経緯から、豚肉の串焼き=「やきとり」が誕生し、現在までその文化が残っている。

誤解している部分もあるかもしれませんが、私が調べた限りではこういう事情のようです。

個人的には「串に刺して焼けばやきとり」という感覚は腑に落ちます。私の周りの人たちは、野菜串だろうとなんだろうと「やきとり」って言っちゃますからね。